Geschichte

Erste Beobachtungen

Bereits für 1631 wurde der erste Venusdurchlauf von Johannes Kepler vorrausgesagt. Dieser war jedoch in Europa nicht zu sehen, da die Sonne unter dem Horizont stand. Als Kepler 1630 starb, hinterließ er Bahndaten

für den Venustransit 1639. Die Daten wurden 1639, kurz vor dem Ereignis, von Jeremia Horrocks korrigiert.

Durch die neu berechneten Daten konnte Horrocks zusammen mit seinem Freund William Crabtree zum ersten Mal

in der Menschheitgeschichte einen Venusdurchlauf beobachten. 1716 kam Edmond Halley auf die Idee, mit Hilfe

der exakten Dauer der Venuspassage und des dritten Keplerschen Gesetzes den Abstand zwischen Venus und Erde

zu bestimmen. Doch seine Ergebnisse vom Venusdurchlauf 1761 waren nicht zufriedenstellend. Deshalb

beobachteten mehrere Wissenschaftler den Venusdurchlauf 1769 erneut, um genauere Messungen zu erhalten. Dabei

hatten alle vier unterschiedliche Standorte (Pazifik, Russland, Norwegen und Kaspisches Meer).

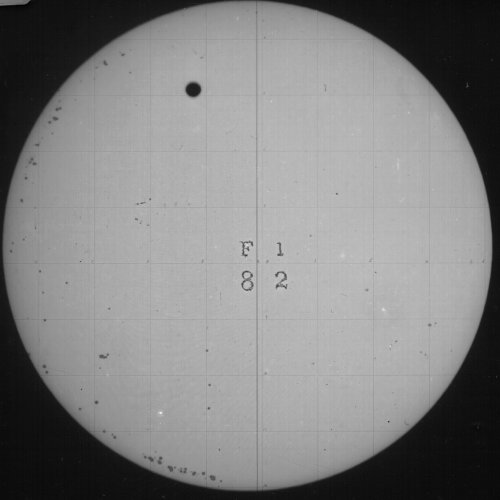

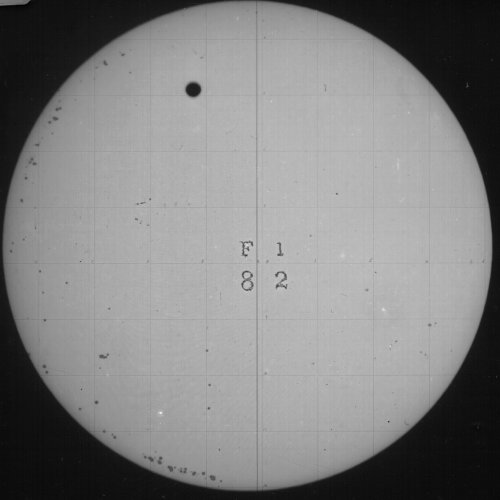

19. Jahrhundert

Im 19.Jh. unternahmen viele Astronomen im Auftrag des deutschen Reiches lange Reisen, um die Venustransite

1874 und 1882 zu beobachten. In bescheidenem Maße wurden Expeditionen organisiert, die bis in die entlegensten

Regionen der Welt gingen. Auch andere wissenschaftliche "Großmächte", wie zum Beispiel Russland, Vereinigte

Staaten oder Italien, sandten Expeditionen aus um diesem Ereignis beizuwohnen. Diese Expeditionen sollten die

Messungen des 18.Jahrhunderts "ersetzen" - man erwartete, mit den neueren Instrumenten genauere Messungen

vornehmen zu können. Dies erwies sich jedoch als schwer, da durch Beugungseffekte und die Randverdunkelung der Sonne

ein so genannter "Schwarzer Tropfen" entstand, welcher es schwer machte den genauen Zeitpunkt des Ein-, bzw.

Austritts der Venus zu bestimmen. Deshalb führten die Expeditionen und Messungen zu keinem wissenschaftlichen Durchbruch

doch zeigten sie den Forschergeist der damaligen Zeit.

Eine dieser Expeditionen (Expedition I, Tschifu), führte 1874 den Astronomen Wilhelm Valentiner aus Leiden (Niederlande), Carl Adolph aus

Elberfeld (heute Wuppertal), Eugen Reimann aus Ratibor (Oberschlesien), den Photographen Carl Kardaetz

aus Französisch-Buchholz bei Berlin, den Mechaniker Friedrich Deichmüller und den Maler Oskar Eschke aus

Berlin, nach Tschifu (China). Allein die Reise nach China dauerte zwei Monate. Diese wurde zuerst

mit einem englischen Dampfer und später mit einem kleinen Schiff bewältigt. An Bord waren nicht nur die Passagiere, sondern auch 107 Kisten

mit Proviant und Instrumenten von insgesamt 14 Tonnen Gewicht. Die Station wurde auf einem von einer Mauer umgebenen Grundstück aufgebaut,

wobei die Mannschaft der in der Nähe stationierten Korvette S.M.S. Arcona Hilfe leistete. Doch nicht alles verlief glatt oder ungefährlich.

Kardaetz schrieb in einem Brief folgendes: "Tags zuvor waren wir der Witterung wegen in tausend Aengsten. Vom Schlafen in dieser Nacht

war wohl bei keinem der Betheiligten die Rede. Wir hatten Glück. Nachts gegen 3 Uhr drehte sich der Wind, verjagte die Wolken, und wir

hatten den herrlichsten Sonnenaufgang. Früh 7 Uhr war Alles auf dem Platze. Hr. Baron von Reibnitz, Commandant Sr. Majestät Schiff Arcona,

sagte: "Der Platz sieht aus wie das Deck einer Panzerfregatte, welche zum Gefecht klar gemacht hat." Alle Schiffe im Hafen hatten geflaggt,

sämmtliche Consulate und viele Privathäuser festlichen Flaggenschmuck angelegt; die Chinesen in der Stadt branndten von früh an Feuerwerk

ab und erbaten sich dadurch gute Sonne. Die Bitten sind erhört worden, denn wir hatten ungefär zwei Stunden lang rechts klares Wetter.

Zu Ende des Phänomens und zwar mit der letzten Platte war es auch schon vorbei wie abgeschnitten, der Himmel hüllte sich vollständig

in Wolken. Tags darauf hatten wir vormittags Schnee und Hagel."

Eine andere Expedition (Expedition II, Kerguelen-Archipel) führte Carl Börgen, Direktor des Marine-Observatoriums in Wilhemshafen, Arthur

Wittstein aus München, Theophil Studer vom zoologischen Museum der Universität Bern, Ladislaus Weinek aus Budapest, Photograph H.Bobzin

und Mechaniker Carl Krille aus Schwerin, auf den Kerguelen-Archipel (Inselgruppe im südlichen Indischen Ozean). Diese Expedition war Teil einer fast zweijährigen Forschungsreise der

Dampfkorvette S.M.S. Gazelle, die auch geographischen, meereskundlichen und zoologischen Forschungen diente. Die Reise begann am 21. Juni

in Kiel und endete am 26. Oktober in Betsy Cove (Kerguelen-Insel). Sofort am nächsten Tag begann die Suche nach einem geeigneten Platz

für die Station. Börgen schrieb:"An der Südseite der Cove erhebt sich das Terrain allmählich zu einem Hügel, der in den letzten 40 Fuß in

steilen Felsmassen aufsteigt. Auf halber Höhe fielen uns [...] eine Anzahl weiß gestrichener Kreuze auf, welche die Gräber der hier umgekommenen

Walfischfänger gezeichnen. [...] Der einzige einigermaßen trockene Fleck, der auch oben war, fand sich oberhalb der Gräber am Fuße der schon

erwähnten Felsen, [...] und wir entschlossen uns diesen Punkt zu wählen."

Es folgten weitere Expeditionen (1874 und 1882) in verschiedenste Orte (wie zum Beispiel Auckland, Mauritius, Isfahan...). Diese Expeditionen

waren alle mehr oder weniger erfolgreich. Im Endeffekt waren sich die Forscher einig, dass es schwieger ist als gedacht

die Kontaktzeiten des Transits zu messen und auf ein genaues Ergebnis zu kommen.

In der Folge erschienen zahlreiche Berichte über die Expeditionen und die Erfahrungen die man dabei sammelte.

Am Ende waren es sechs großformatige Bände, die mehr als 3600 Seiten umfassten und alle Ereignisse und Endergebnisse schilderten.

Weitere Details können Sie nachlesen in:

- Hilmar W. Duerbeck, Venusdurchgänge zu Kaisers Zeiten , Sterne und Weltraum, Ausgabe Juni 2004

- William Sheehan, Der Transit, Astronomie Heute, Ausgabe Juni 2004

- Wikipedia: Venustransite